平松建築の家づくりは年を重ねるごとに魅力が増していく自然素材を使い、

長い目で見て良い家だとご納得いただけるものを手掛けています。

圧倒的な空気環境

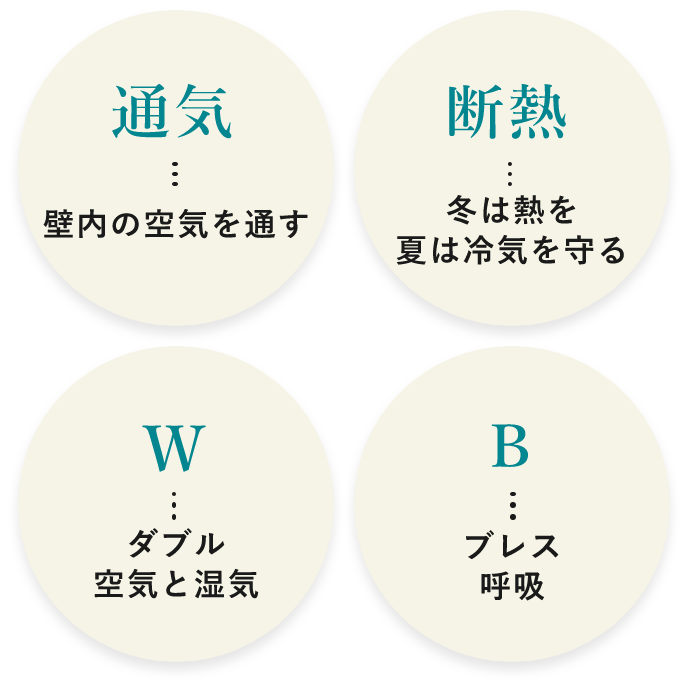

通気断熱WB工法

通気断熱WB工法とは?

2つの空気層と温度感知式の形状記憶バネを使用した自動開閉装置を利用して、

夏と冬で自動的に空気の流れを無電力で切り替える仕組みのことをいいます。

WB工法を取り入れた平松建築の呼吸をする家は100年持つことを確信しています。代表平松が大工をしていた頃、リフォームや建て替えで、壁の中を見る機会がありました。

新築後まだ日が浅いのに結露でカビだらけの家があったり、築数十年でも傷みが少ない家があり驚きました。その違いは、通気性でした。高気密高断熱が流行り始めた頃のとにかく暖かさだけを考えた家は、壁の通気を一切考えていませんでした。そのため壁に入った湿気は密閉され、抜けなくなってしまったのが結露の原因でした。

WB工法を動画で知ろう

100年長持ち、

WB工法の秘密をもっと詳しく

WB工法の呼吸をする家は、通気性と暖かさを兼ね備えています。壁の中を通気することで、湿気が籠らず、木が痛まない家は長持ち。

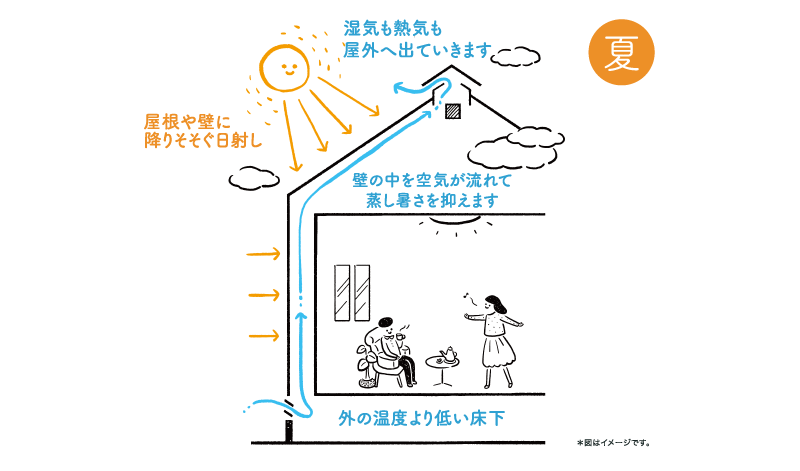

夏には通気口からの自然な上昇気流で熱気を逃がし、冬には通気口を閉じて壁内の動かない空気層が外の冷気を伝えにくく、室温を逃しません。室内の臭いや化学物質も湿気と一緒に壁を通過し、外へ逃がしてしまうので、家の空気もクリーンに保ちます。平松建築の通気断熱WB工法の家は、壁に衣替えの機能を持たせ、夏は涼しく、冬は暖かい省エネ住宅を実現しています。

長期優良住宅

全棟「長期優良住宅」

認定取得をめざして

現在の日本の住宅は、築30年を超えると資産価値がほぼゼロになるという実情をご存知でしょうか?

また、建築や廃棄を繰り返してきた事で、日本のゴミ処理場があと20年で満タンとなる事が予想されています。これから長く生きる子供たちのためにも、資産価値の高い家を残していく必要があります。

長期的な快適性と安全性: 長期優良住宅は長期にわたって快適かつ安全な生活が可能です。

長期的な快適性と安全性: 長期優良住宅は長期にわたって快適かつ安全な生活が可能です。

税制上の特典: 減税や税の特例措置を受けることができます。

税制上の特典: 減税や税の特例措置を受けることができます。

住宅ローン金利の優遇: 住宅ローンの金利が引き下げられ、経済的な負担が軽減されます。

住宅ローン金利の優遇: 住宅ローンの金利が引き下げられ、経済的な負担が軽減されます。

地震保険料の割引: 地震保険料が割引されるため、災害時のリスク管理が容易になります。

地震保険料の割引: 地震保険料が割引されるため、災害時のリスク管理が容易になります。

補助金の受給: 補助金や贈与税の非課税枠の拡大など、金銭的なメリットがあります。

補助金の受給: 補助金や贈与税の非課税枠の拡大など、金銭的なメリットがあります。

資産価値の向上: 認定を受けた住宅は資産価値が高くなる傾向にあります。

資産価値の向上: 認定を受けた住宅は資産価値が高くなる傾向にあります。

断熱性能

平松建築の住まいでは実際の住心地から断熱性能を選んでいます。標準では断熱等級5以上。ご要望に応じ、断熱等級6(Ua値0.46)以上も対応可能です。

こちらを基準に建てられた実際の家から、光熱費や室温・湿度データを収集し、快適性や費用対効果を確認して断熱性能を選定しています。通気を大切にするWB工法ですと寒さを懸念される方がいらっしゃいますが、熱を遮断するとこはしっかり閉じ、夏は開放して放熱する。その結果をしっかりと確認する事で、ただやみくもに断熱性能を上げることを避けられています。

そして最も大切なのは体感です。数値だけで判断せず、ご自身の体感で確認されることをおすすめしています。

平松建築で建てた

「高性能規格住宅 MOKU OOYANE」

実際の光熱費データ

| 月 | 買電支出 | 売電収入 | 差額の電気代 | 電力量(kw) |

|---|---|---|---|---|

| 12 | ¥14,458 | ¥11,913 | ¥2,545 | 374 |

| 1 | ¥20,709 | ¥15,523 | ¥5,186 | 537 |

| 2 | ¥13,267 | ¥11,875 | ¥1,392 | 385 |

| 3 | ¥10,179 | ¥16,701 | -¥6,522 | 312 |

| 4 | ¥8,407 | ¥20,824 | -¥12,417 | 255 |

| 5 | ¥7,486 | ¥20,368 | -¥12,882 | 253 |

| 6 | ¥8,508 | ¥13,813 | -¥5,305 | 310 |

| 7 | ¥10,160 | ¥19,323 | -¥9,163 | 412 |

| 8 | ¥8,777 | ¥19,076 | -¥10,299 | 365 |

| 9 | ¥7,719 | ¥18,658 | -¥10,939 | 328 |

| 10 | ¥6,756 | ¥17,499 | -¥10,743 | 241 |

| 11 | ¥6,004 | ¥17,746 | -¥11,742 | 208 |

| 合計 | ¥112,430 | ¥203,319 | -¥80,889 | 3980 |

| 平均 | ¥10,203 | ¥16,943 | -¥6,741 | 332 |

真壁パネル工法

(高耐震)

震度7の連続地震にも耐えられる、最高レベルの「耐震等級3」を標準採用。

更に、国の法律で義務付けられていない「許容応力度計算」を全棟実施。

平松建築では、⼒を分散する⾼耐震構造と呼ばれるモノコック構造の「真壁パネル工法」という⼯法を採⽤しています。 在来⼯法の筋交いの代わりとなるパネルが全⾯で地震⼒を分散させ受け⽌めます。

構造⾯材は多数の釘で留めてあり、粘り強く受け⽌めます。柱と柱の間にパネルをはめ込む真壁構造のため、柱の側⾯にパネルが突っ張って強度を保ち、揺れを繰り返す余震にも強さを発揮するという特徴があります。

これからは繰り返しの地震に強い家がスタンダードとなるでしょう。

真壁パネル工法安心の秘密をもっと

知りたい方はこちら

ピン工法(高耐震)

ピン⼯法は建物の構造体を接合部するために⽤いる仕⼝やほぞを最⼩限に抑えて、ドリフトピンという専⽤⾦物を使⽤して接合する⼯法となっています。

ピン⼯法を利⽤することにより、断⾯での⽋損が少なくなり、従来の在来軸組⼯法よりも強度の⾼い耐震性に優れた家を建てられます。

ピン接合により建物の歪みが少なく品質が安定することも特徴の⼀つです。建物の強度を上げながら、⾦物の露出が少ないことにより美しい仕上げが実現します。

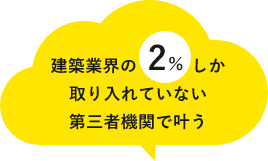

安心の施工監査

システム

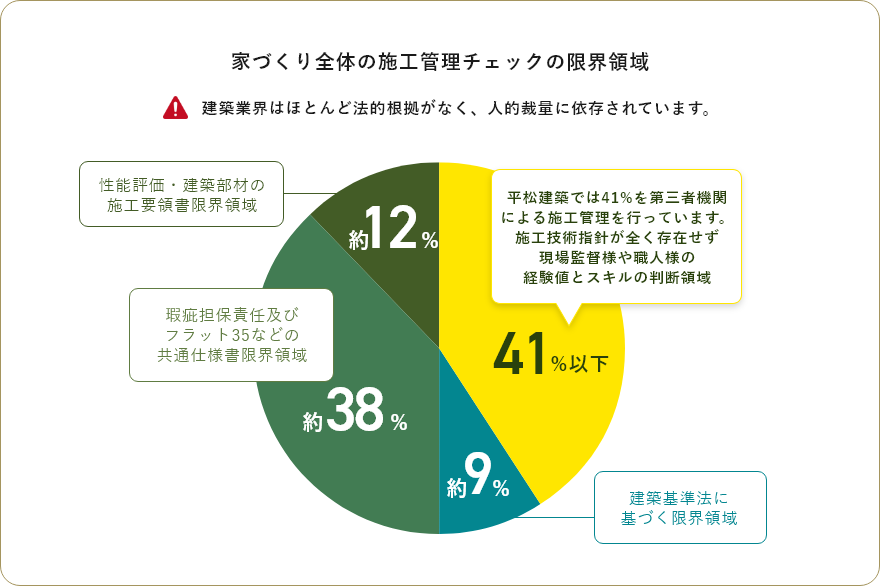

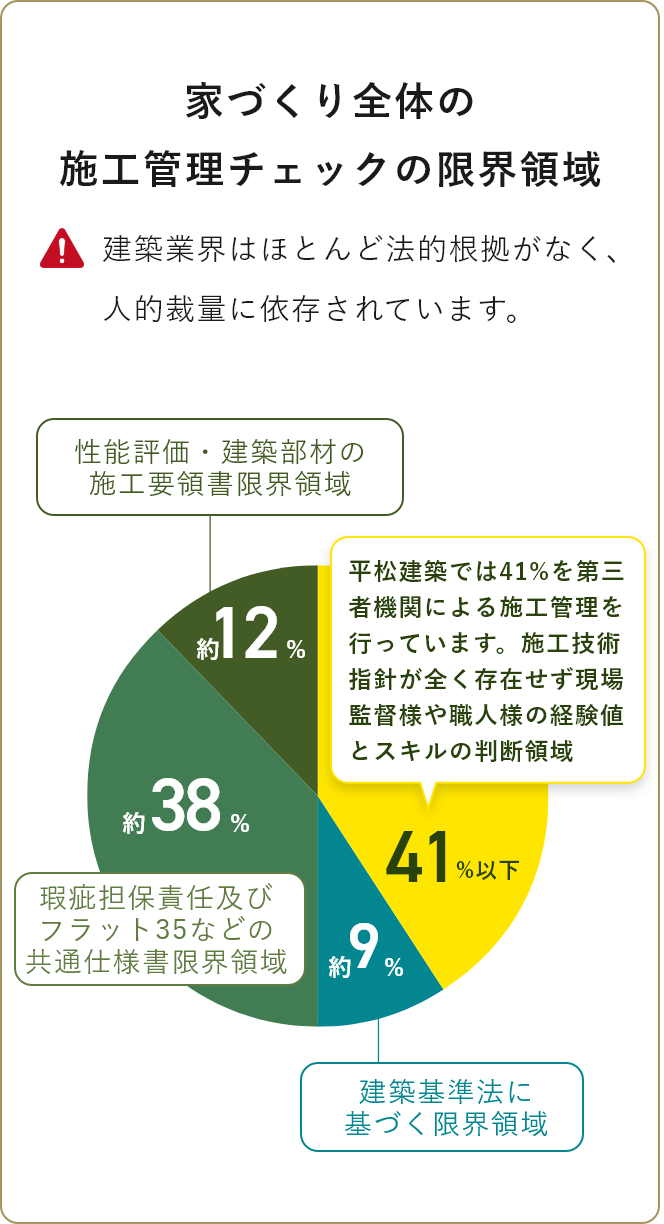

家づくりにおいての⼼配事の⼀つに、⽋陥住宅や⼿抜き⼯事は万が⼀にも⾏われないか、きちんと建てられているかどうか、があるのではないでしょうか。「建築確認」で法に基づいた家と確認されれば安⼼でしょうか?

実は、家づくり全体の品質管理において建築基準法など法的根拠を有する施⼯管理のチェック領域は少なく、なんと4割は施⼯技術に指針がなく、現場監督や⼤⼯さん任せなのです。

耐⼒壁を柱に打ち込むとき、釘が壁材に5mmめり込んでしまうと、耐⼒が半分以下ということもあります。つまり、計算上は建築基準法の1.5倍の耐⼒であっても、実際には0.75倍になってしまっているということもあり得るのです。

心配を払拭する厳しいチェック、

施工管理システムとは?

平松建築ではNEXT STAGE(ネクストステージ)という第三者機関による監査をお願いしています。

NEXT STAGEの厳しい施工の基準をクリアして、チェックされた部分は是正をしないと審査に通りません。どんなに優秀な大工さんであっても、ミスは起こり得るもの。

第三者機関にお願いすることで検査費用はかかりますが、工程ごとの監査でミスをいち早く発見して是正し、品質を確保することが、平松建築に信頼を寄せてくださっているお客様にお応えすることになると考えています。

現場監査士は建築士の国家資格を持っており、ネクストステージの教育を受け、NEXT STAGEの現場監査士に認定されます。

チェック項目は品質監査アプリに入力され、現場写真やコメントといった監査記録をパソコンで確認できます。ミスのあった項目はそれを分析し施工基準に反映することで共有財産となり、品質がますます上がっていきます。

完工後は、お客様に現場監査記録書をお渡しします。記録書は責任を持って建てた品質の証。将来、転勤などで住宅を売却することになった時には、安心の家として付加価値にもなります。

構造材

平松建築では、見えない構造材・建材にもこだわりをもって家づくりを行っています。建材は国産材を採用し、地産地消を意識しています。

平松建築では収納の内側も杉板で仕上げており、布団や洋服といった身にまとうものに、化学物質が吸着しないよう、見えないところも気遣っています。

木にこだわると、シックハウス症候群の心配もなく、アレルギーやアトピーなどの可能性も軽減されます。

長く住まう家だからこそ、健康で快適に過ごせる環境であることが大切です。

地盤改良

丈夫で安全な家を建てるには建物が建ててある地盤がしっかりしていなければ安心してお住まいいただくことができません。平松建築は万が一に備え、全棟地盤保証制度に加入しています。

-

地盤調査

地盤調査

全棟地盤調査を実施します。 -

第三者機関が解析

第三者機関が解析

地盤調査の結果を専門知識を持った第三者日間が解析します。 -

適正な地盤改良

適正な地盤改良

解析結果をもとに適正な地盤改良工事を実施。過剰施工・改良不足を防ぎます。 -

地盤事故の保障

地盤事故の保障

万が一地盤事故が発生した場合、最高5,000万円まで保証!

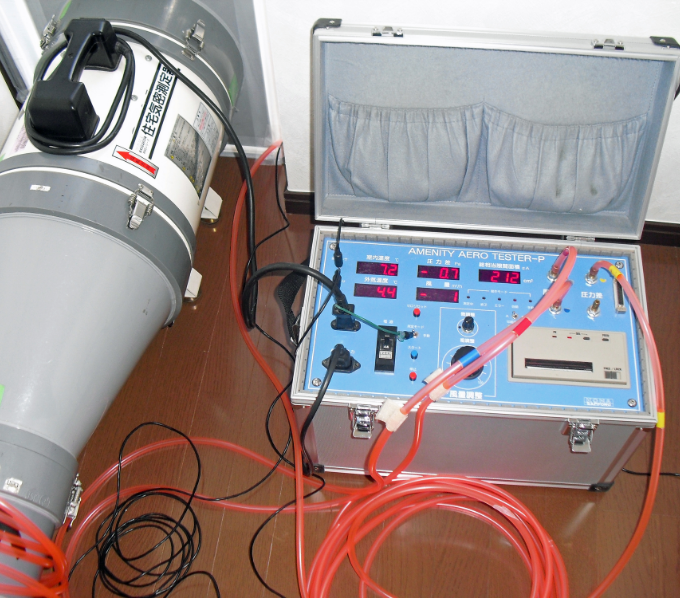

気密測定

平松建築では施⼯の品質を上げていくためにも気密測定を⾏っています。たとえば、床の施⼯を強化するため⽊材のジョイント部に気密テープを貼ったり、断熱材と構造材の取り合い部をコーキング処理して気密性を⾼めたりして、それが数値にどう影響するかを分析します。

各ポイントを意識してやってみることで、気密を⾼めるためには何が必要かを分析でき、施⼯精度の向上につながります。気密が⾼まったことでどれくらい光熱費を浮かすことが出来たのか、しかし、そのための施⼯にどれくらいの費⽤がかかったのか、費⽤対効果のバランスも図っています。

無垢の床材

平松建築では、無垢の床板に⾃然塗料の組み合わせを床の「標準仕様」にしています。 床は毎⽇触れるものだから、健康への安全にもこだわりたいですよね。裸⾜で歩いたり、⼿で触れたり、⽊の⾹りを感じたり。五感で⼦供たちに本物の感触を知って欲しい、体感して欲しいという願いを込めています。

また、無垢の床板は調湿機能を持っているので、梅⾬時でもベタつかずサラッとしているのが特徴です。 冬は乾燥によって縮みますが、熱伝導も低く⽊が持つ空気層で触れると温かく過ごしやすくなっています。そして、⾃然塗料を使うのも、コーティングで⽊の呼吸を妨げないためです。

⾼耐久な素材選び

平松建築では、長期耐久性が高い家づくりを進めています。

常に紫外線や⾬⾵にさらされる外壁は⻑持ちするガルバリウム素材を使い、キッチン、お風呂などの水回りもステンレスやホーロー素材を選び、後々のメンテナンスのコストや⼿間いらずにすることも、⼤切な家づくりのポイントです。

これらの製品は初期費⽤が少しかかったとしても、長期的な視点で見るとメンテナンスが減って、結果的にコストを抑えることができています。トータルコストを考えた家づくりが、本当に安⼼した暮らしを実現できるのです。

さらなる

快適性・健康を求めて

-

電磁波対策

- パソコンやスマホを使いすぎる毎日が当たり前になっている現代。平松建築では、壁内や床下を導電性スパンボンドというシートで覆いアースを取ることで、電場をカットできるオールアース住宅をご提案しています。

電磁波をカットすることによって、睡眠のクオリティが上がり、精神的な疲れも抑えることができます。 -

家中まるごと浄水器

- 毎日必ず触れる水。平松建築ではキッチン、お風呂、シャワー、など家中すべての蛇口から綺麗で美しい水が使えるように洗浄機を搭載することができます。美味しくて、やわらかく、気にせずたっぷり使える理想の水を手に入れましょう。

まるで湧き水のような美味しい浄水に磨き上げることができる浄水器です。